Trump e il clima, tra promesse elettorali e scelte politiche

di Marzio Galeotti e Alessandro Lanza

Gli Stati Uniti si ritirano dall’accordo di Parigi, ma non sono usciti dalla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici. Così l’amministrazione Trump mantiene una promessa elettorale. Senza però invertire la tendenza che porta alla decarbonizzazione.

Accordo di Parigi “figlio” della Convenzione quadro

L’ultima sortita del presidente Trump in tema di cambiamenti climatici è riuscita a serrare le fila di tutti i suoi oppositori. Unione europea e Cina – giusto per citare i più grandi – hanno ribadito una volta di più la loro adesione alle politiche espresse durante la conferenza di Parigi e meditano su un possibile accordo bilaterale di cooperazione. Da Angela Merkel a Emmanuel Macron, passando per Leonardo Di Caprio, Goldman Sachs e Papa Francesco, la pur disomogenea alleanza pro-clima ha cercato all’unisono di convincere un riluttante presidente che l’accordo di Parigi è essenziale sia per la salute del pianeta sia per la credibilità degli Stati Uniti.

Ma facciamo un passo indietro.

L’accordo di Parigi è stato firmato nel dicembre del 2015 e ratificato finora da 147 paesi, sui 197 rappresentati nella Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (Unfccc). Per capire meglio la situazione, bisogna partire proprio da questo cruciale aspetto. L’accordo di Parigi – come a suo tempo il protocollo di Kyoto – rappresenta uno degli strumenti all’interno di una Convenzione quadro sui cambiamenti climatici firmata a Rio de Janeiro nel 1992.

L’articolo 2 della Convenzione rappresenta l’architrave della costruzione giuridica perché chiama i firmatari a “stabilizzare, in conformità con le disposizioni della Convenzione, le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Questo livello deve essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare a un ritmo sostenibile”.

Ma l’articolo 2 – così come il resto della Convenzione – non specifica come l’obiettivo debba essere raggiunto, né da parte di chi e neppure in quanto tempo. Per questa ragione nascono le Cop (Conference of Parties), ovvero gli incontri fra i firmatari della Convenzione (Parties) per chiarire quello che al suo interno non è previsto. Come hanno fatto Cop3 a Kyoto nel 1997 e Cop21 a Parigi nel 2015. Il preambolo serve a chiarire che Trump ha dovuto risolvere un dilemma importante: dare il benservito all’architrave della diplomazia sul clima (la Convenzione) oppure al suo ultimo figlio (l’accordo di Parigi)? Ha scelto la seconda soluzione e non a caso.

Il conto si paga. O forse no?

In un momento non semplice della politica interna americana inveire contro l’accordo di Parigi paga. L’elettorato di Trump si compiace della volontà del capo di sfidare le élite globali poiché condivide la convinzione che il cambiamento climatico sia una bufala inventata dai cinesi per vendere più pannelli solari. Trump è in realtà assai più accorto del suo elettorato e sa bene che – a norma dell’articolo 28 dell’accordo di Parigi – per uscirne ci vogliono una notifica formale e tre anni. A quel punto saremo dunque nel Trump 2. Forse.

Il presidente avrebbe potuto scegliere di uscire dall’intera Convenzione, ma non l’ha fatto, rendendo così meno complesso il ritorno di una politica ambientale più rispettosa del clima gestita da una possibile prossima amministrazione democratica.

D’altra parte, il ritiro dalla Convenzione sarebbe stata una mossa estremamente controversa non solo perché a firmarla nel 1992 è stato un presidente repubblicano (George H.W. Bush) ed è poi stata approvata dal Senato, ma anche perché avrebbe rappresentato uno strappo difficilmente riparabile. Eppure il ritiro dalla Convenzione (pur con aspetti controversi) avrebbe potuto concludersi in un anno. Perché allora decidere di uscire dall’accordo di Parigi con un percorso di tre o quattro anni? La scelta fatta dal presidente suggerisce che l’intenzione politica sia stata di pagare un debito elettorale, ma che, nelle questioni pratiche, sia meglio accettare un confortevole laissez faire.

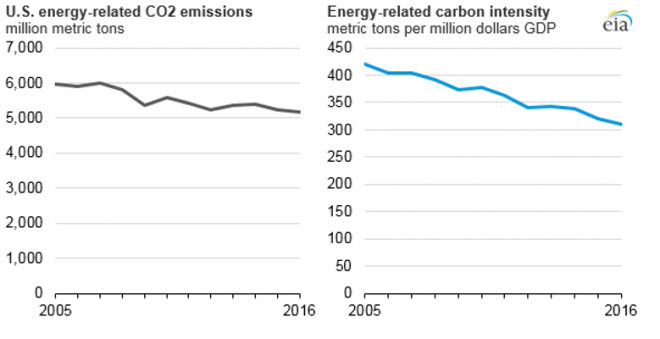

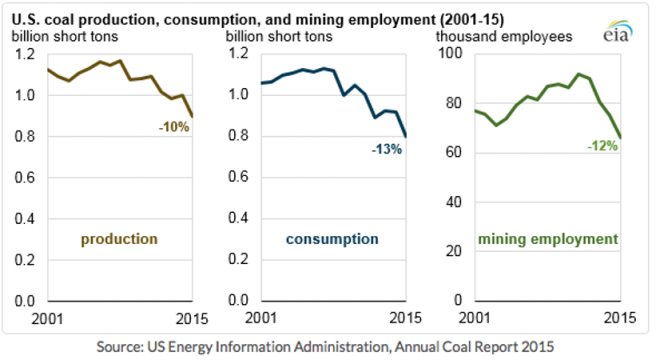

Anche perché l’accordo di Parigi si compone di misure volontarie e non di prescrizioni legalmente vincolanti. E soprattutto le politiche di efficienza energetica pagano, tanto è vero che emissioni e intensità energetica negli Stati Uniti sono in costante declino a partire dal 2005 (figura 1): crisi economica a parte, un risultato non banale per chi si è auto-escluso dal protocollo di Kyoto. Così come è in caduta libera l’uso del carbone (figura 2), ovvero un altro dei cavalli di battaglia durante la campagna elettorale. C’è dunque da scommettere che non basteranno le parole di Trump a invertire in modo duraturo e significativo questo trend.

Naturalmente la scelta dell’amministrazione Usa rallenterà il processo e per tutti quelli che credono che il tema del cambiamento climatico vada affrontato in modo serio e deciso è uno stop difficile da digerire. Resta tuttavia acclarato che i mercati e l’industria, anche negli Stati Uniti, hanno già puntato da tempo sulle rinnovabili e sulla decarbonizzazione. La decisione di Trump è dunque poco più che simbolica. Le aziende americane legate alla decarbonizzazione dell’economia continuano a macinare utili e non sarà questo incidente di percorso a cambiare la direzione della storia.

Figura 1

Figura 2

Figura 2

Fonte: lavoce.info